はじめに

人気のマイコンボード「Raspbery Pi Pico(ラズベリーパイ ピコ) / Pico W」を、Windowsで使う場合の開発環境についてまとめました。

Picoの発表当時、開発環境として公式の「MicroPython」「C++」の2つ開発環境が提供され、続いて「Arduino言語」がPicoのサポートをし始める流れでしたが、現在では、ボード普及に伴って「JavaScript」や「Ruby」など、様々な言語での開発環境も登場しています。

そこで今回はPico / Pico Wで使える最新の開発環境をまとめてみたいと思います。

~ この記事の内容 / Contents ~

開発環境一覧

今回紹介する開発環境は以下の通りです。次の項目から各環境を詳しく紹介しています。

Thonny

| 概要 | 初心者でも使える公式の開発環境(IDE) |

| 言語 | MicroPython / CircitPython |

| 公式 | https://thonny.org/ |

| 最新Ver. | 4.1.2 |

| 対応ボード | Pico, PicoW, ESP32, micro:bit |

| ライセンス | MIT license |

- 公式チュートリアルに掲載

- シンプルで十分な機能

- 初心者~上級者まで使える

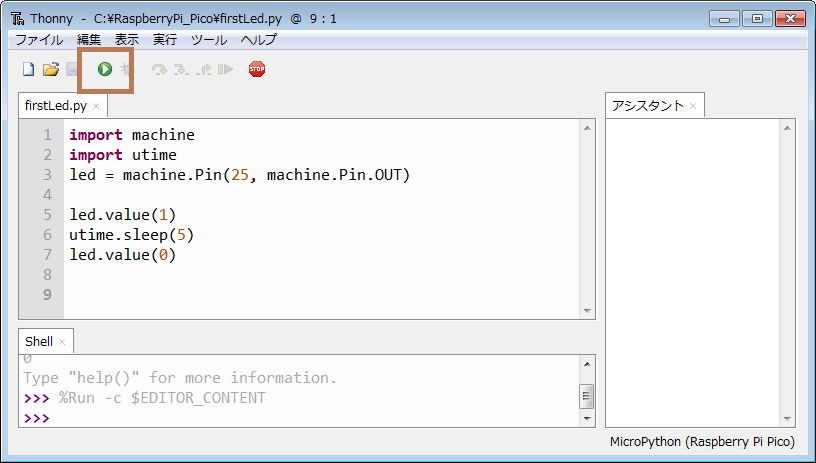

MicroPythonのシンプルな統合開発環境(IDE)です。Picoの公式サイトでも紹介されています。

多くの機能はありませんが、「Picoのへのデータ転送」「対話的な実行」「コード補完」「ウォッチ機能」など、コードを書くための最低限の機能を備えており、しっかりとPythonのコードを書くことができます。

セットアップも簡単なので、初心者~中級者の方におすすめです。

Micro Pico (VSCode拡張)

| 概要 | 中級者向けVSCodeの拡張機能 |

| 言語 | Micro Python |

| 公式 | https://github.com/paulober/MicroPico |

| 最新Ver. | 3.7.6 |

| 対応ボード | Pico, PicoW, ESP32-WROOM-32, ESP32-C3, Teensy 4.0※ |

| ライセンス | MPL-2.0 license |

※ Pico/PicoW以外は実験的な扱いです。

- VSCodeの拡張機能。

- 使い慣れた環境・コード補完が使える。

- 設定にVSCodeの知識が必要。

VisualStudioの拡張機能です。MicroPythonのコードの自動補完、強調表示、スニペット、プロジェクト管理が行えます。

関連する拡張機能のインストールやプロジェクト(フォルダ)の初期設定など、Thonnyと比べると少し敷居は高くなるので、いつもVSCodeを使っている方や、環境構築になれているような中級者の方におすすめです。

以前は「Pico-Go」という拡張機能がよく使われていましたが、今では開発・公開とも停止されており、現在はForkされたこちらの「Micro Pico」(別名 Pico-W-Go)が主流のようです。

Kaluma

| 概要 | JavaScriptでの開発環境 |

| 言語 | JavaScript |

| 公式 | https://kalumajs.org/ |

| 最新Ver. | 1.1.0 (ファームウェアのバージョン) |

| 対応ボード | Pico, PicoW |

| ライセンス | Apache-2.0 license |

- 小型・高効率なJavaScriptランタイム

- JavaScript標準をサポート

- 普段JavaScriptを使っている方におすすめ。

RaspberryPi Pico/Pico W (RP2040チップ)を動かすことのできる、小型・効率的なJavaScriptランタイムです。

JavaScript標準 (ECMAScript 5/6/6+)をサポートし、非同期用にNode.js のような内部イベントループを備えています。

Pico/Pico Wを使うには、ファームウェアの書き換え(BOOTSELを押してファイルを上書き)が必要で、公式からブラウザで使うエディターが準備されています。

普段Web関連などでJavaScriptをメインに使っている方におすすめの環境です。

Pico Ruby

| 概要 | Rubyでの開発環境 |

| 言語 | Ruby(軽量実装版) |

| 公式 | https://github.com/picoruby/picoruby |

| 最新Ver. | — |

| 対応ボード | Pico, PicoW※ |

| ライセンス | MIT license |

※RP2040に対応。PicoWの基板上のLEDにはまだ見た未対応です。

- Rubyの軽量実装版

- コードを1行ずつ実行していく形式

- mRubyよりも使いまでが簡単

日本の「はすみきん」さんが作られている、RubyでPicoを動かす開発環境です。現状ファイルには未対応で、シェルで1行ずつコード実行していく形式をとっています。

組み込み用Rubyとして「mRuby」もありますが、ファームを自分でビルドしたりと敷居が高く、PicoRubyはビルド済みのファームが公開されており、すぐに使えるのでおすすめです。

ArduinoIDE

| 概要 | Arduino環境での開発環境 |

| 言語 | Arduino言語 |

| 公式 | https://www.arduino.cc/en/software |

| 最新Ver. | 2.3.2 (IDE), 4.1.3(ファームウェア) |

| 対応ボード | Pico, PicoW, Arduino UNO/Megaなど多数 |

| ライセンス | AGPL-3.0 license (IDE) |

- 使い慣れたArduinoの言語・IDEが使える

- 他のArduinoボードと同じように、実装・書き込みが出来る。

- ファームウェアはAruduinoのものに変更する

シングルボードコンピュータの元祖(?)である、Arduinoの環境を使う方法です。ArduinoIDEも使えるので、Arduinoの開発環境に慣れている方におすすめです。

ArduinoIDEに「Arduino Mbed OS RP2040 Boards」をインストールすれば、他のArduinoボードと同じように開発が行えます。

上記の公式ファーム以外にも、Arduino言語を使う強力なファームウェアが公開されています。一例をあげると、Pico WでBluetooth(Serial)を使う場合は、こちらの記事で紹介している「earlephilhower」さん製作のファームが便利に使えます。

まとめ

Picoで使える最新の開発環境について紹介しました。

公式のMicroPython、C++、Arduinoが主な開発環境でした。しかし、最近ではPicoの人気が急速に拡大し、さまざまな開発環境が登場してきています。

普段シングルボードコンピュータに触れていない人や、プログラミングの初心者・未経験者の方でも、簡単・便利に開発できる環境が整っています。ぜひPicoを手に入れてあなたのアディアを形にしてみてください。

参考になればうれしいです。

Raspberry Pi Pico を使ってみよう

ゼロからPicoを始める人は「Pico」「USBケーブル」「ピンヘッダ」が揃ったセットの購入をおすすめします。ケーブルの買い忘れや、形状(タイプ)を間違うことがないのて安心です。

はんだ付けが苦手な方には「 Pico H 」があります

Picoシリーズとして、ピンヘッダがはんだ付けされた「RaspberryPi Pico H」があります。半田付け以外はノーマルのPicoと全く同じなので、半田付けなんて無理!という方にはこちらの購入がおすすめです。

お知らせ

そぞらさんのRaspberryPi Pico Wの本が登場

RaspberryPi 界隈で有名、Xでもバズり中の「そぞら」さんがPico Wの本を出しました。

Pico Wを使って、電子工作やMicroPythonの文法、AI活用にいたるまでをゼロから学ぶことができるので、興味のあるかたはぜひご覧ください!

MicroPythonのプログラミングガイドブックが遂に発売!

このブログでよく使用している「MicroPython」の本が遂に発売になりました。

MicroPythonの言語仕様から、プログラミングの仕方までが”みっちり”学べます(笑)。

普段別言語で組み込み系の開発をしている人や、これからマイコンの学習が必要となってしまった(専門分野の)学生などを対象としているため、初心者用とはいきませんが、自前のライブラリの作成を目標にしているので、これ一冊で「ガッツリ」と使い方を学ぶことができます。

全ての内容はここでは紹介しきれないので、詳細は以下のAmazonページをご覧ください。目次だけでも圧巻の内容です。

Pico/Pico W関連のおすすめ本

RaspberryPi Pico / Pico W関連のおすすめ本を独断と偏見で3つ選んでみました。Picoやるならとりあえずこれ買っとけ的な本や、電子工作全般で使える本などを厳選しています。

質問・要望 大歓迎です

「こんな解説記事作って」「こんなことがしたいけど、〇〇で困ってる」など、コメント欄で教えてください。 質問・要望に、中の人ができる限り対応します。

使えたよ・設定できたよの一言コメントも大歓迎。気軽に足跡を残してみてください。記事を紹介したい方はブログ、SNSにバシバシ貼ってもらってOKです。