はじめに

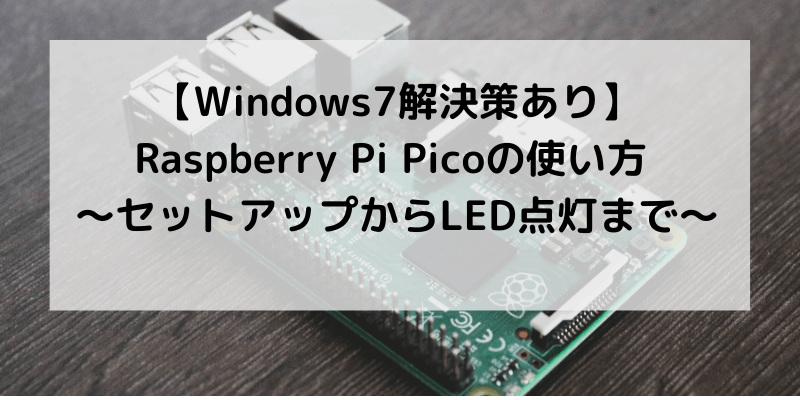

RaspberyPi に新しく「Pico」が追加されたので使ってみました。

WifiやBlueToothはありませんが、スイッチサイエンスで 550円という低価格かつ、話題のマイコンボードということで購入してみました。ボードのセットアップから、搭載しているLEDを光らせるところまでを解説します。

開発環境の設定や、Windows7でPicoが認識されない(ドライバの問題)でハマったので、その解決方法も合わせて解説します。

Windows7を使用している場合、手動でのドライバインストールが必要です。

後述する「デバイスが見つかりませんエラーの解決方法」をご覧ください。

~ この記事の内容 / Contents ~

- 低コストでマイコンボードに入門してみたい。

- センサやモータなどH/Wを動かしてみたい。

- Pythonでマイコンボードを開発したい。

環境

| 環境 | バージョン | 備考 |

| 開発用PCのOS | Windows7 | ドライバの手動インストールが必要です |

| 開発環境 | Windows10 | |

| ボード | Ver.1.9.0 | |

| ケーブル | USB2.0 TypeA – MicroB |

実行結果

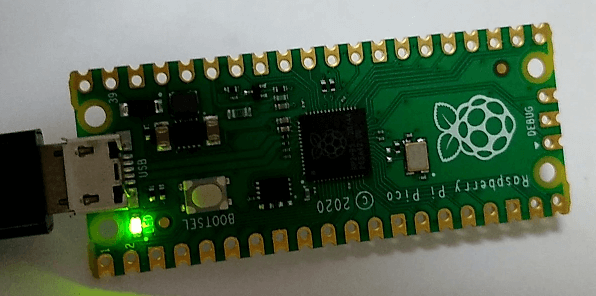

Picoに搭載されているLEDを点灯・消灯することができます。

開発環境のインストール

MicroPython用の開発環境である、「Thonny」を使用します。

※ トップページ右上にダウンロードのリンクがあります。

インストールは簡単で、言語設定以外はデフォルト設定のまま「次へ」を押していけば完了です。Languageは「日本語」、Initial settingsは「Standard」にしています。

※ RaspberryPi の設定は、ボタンが大きい(子供むけ?)とのウワサだったのでStandardにしています。

Picoの設定

Picoの接続

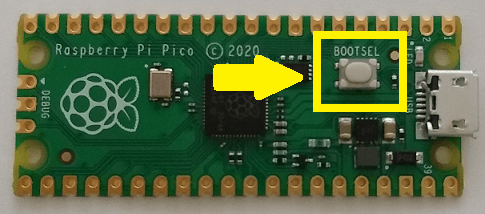

USBケーブルPicoに接続します。Picoのボード上の「BOOTSEL」と書かれたボタンを押して、ケーブルをPCに接続します。

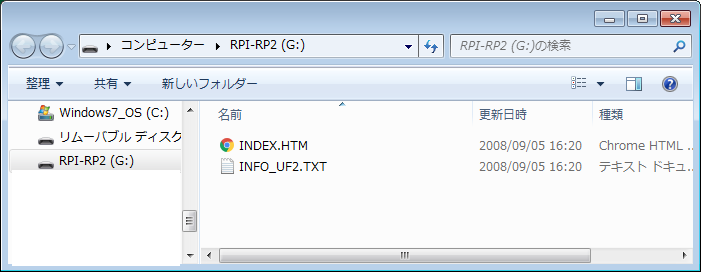

USBメモリのように、Picoが外部ストレージ(RPI-PR2)として認識されます。

(認識されたらボタンを離してOKです)

Picoの中の「INDEX.HTM」をダブルクリックすると、ブラウザでPicoの公式ページが表示されます。

ファームのダウンロード

Picoの公式ページの「Getting started Micro python」のタブを選択します。

表示されたタブの「Download UF2 file」をクリックしてファイルを保存します。

保存されたファイルをPicoの「INDEX.HTM」と同じフォルダにコピーします。コピーが終わると自動的にPicoが認識されなくなりますが、正常動作です。

外部ストレージとして、「表示されなくなれば」Picoのファームウェアの書き込みは完了です。

プログラムの実行

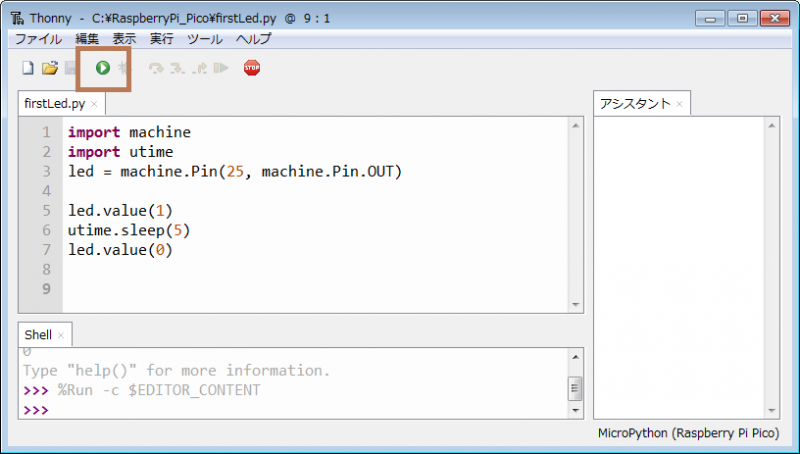

Picoの基板上のLEDを点灯・消灯する、以下のコードをThonnyに入力します。

import machine

import utime

led = machine.Pin(25, machine.Pin.OUT)

led.value(1)

utime.sleep(5)

led.value(0)メニューの再生マークを押します。

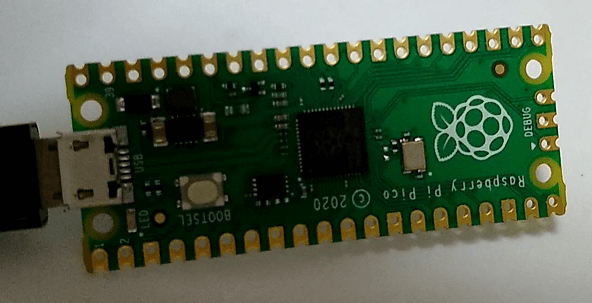

特に問題がない場合は、以下のようにLEDが5秒程度点灯し、その後消灯してくれるはずです。

セットアップ完了・エラー対策

上記までの手順ができたら、Picoのセットアップとサンプルの実行は成功です。

Thonnyに、importのエラー、デバイスのエラーが表示された場合は以下の設定を行ってください。

Importのエラーの解決方法

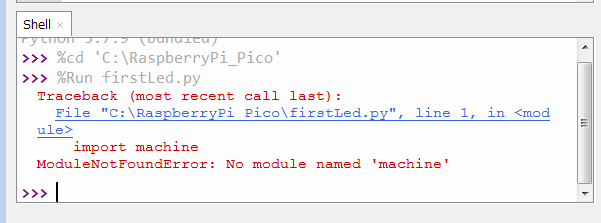

以下のように「ModuleNotFoundError: No module named ‘machine’」と表示された場合は、Thonnyの「インタプリタ」の設定を行います。

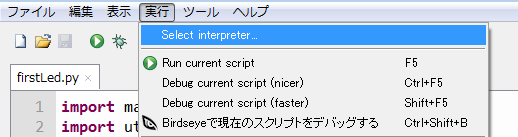

「実行」の「Select interpreter…」を選択します。

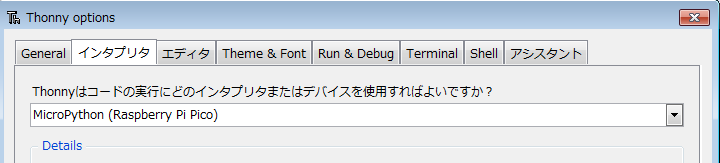

インタプリタのタブを選択して、「MicroPython (Raspberry Pi Pico」」に変更してOKボタンを押します。(他は変更する必要はありません)。

上記設定を行えば、Importのエラーは解消されるはずです。

デバイスが見つかりませんエラーの解決方法

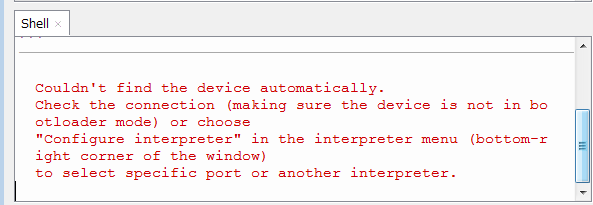

Windows7で、Picoをケーブルで接続しているにも関わらず、以下のように、「Couldn’t find the device automatically. …」と表示された場合はドライバの手動インストールを行います。

Windows7を使用している場合に発生するエラーのようです。

デバイスマネージャーで「Board CDC」に黄色のアイコンがついている場合に試してみてください。

以前はmicrochip.comからドライバのDL&修正する方法で解決できましたが、現在ドライバの配布は終了してしまったようです。

代わりに「zading」というUSBドライバインストール用のソフトを使ってドライバをインストールできます。詳細は以下のフォーラムのリンクをご覧ください(自動翻訳で大体の内容はつかめます)。

zadingを使用する際、一時的にネットワークへの接続が必要になります。Win7はセキュリティ関連のアップデートも終了しているので、短時間の接続にとどめるなど、セキュリティに注意してください。

※ コメントいただいた「けじゅま」さん、ありがとうございます。

はじめての方は『ベーシックスターターキット』が安心です

この記事をみて「やってみたいな」「自分でもできるかも」と思ったら、ベーシックスターターキットで始めることをおすすめします。ピンヘッダとケーブルもセットでついてくるので初心者でも安心。”ベーシック”なキットなので、使わないパーツも付いてきません。

まとめ

RaspberryPi PicoのセットアップからLEDを光らせるところまでを解説しました。

Windows7の問題で予想外にハマったので、同じような現象の出ている人の参考になればうれしいです。

お知らせ

そぞらさんのRaspberryPi Pico Wの本が登場

RaspberryPi 界隈で有名、Xでもバズり中の「そぞら」さんがPico Wの本を出しました。

Pico Wを使って、電子工作やMicroPythonの文法、AI活用にいたるまでをゼロから学ぶことができるので、興味のあるかたはぜひご覧ください!

MicroPythonのプログラミングガイドブックが遂に発売!

このブログでよく使用している「MicroPython」の本が遂に発売になりました。

MicroPythonの言語仕様から、プログラミングの仕方までが”みっちり”学べます(笑)。

普段別言語で組み込み系の開発をしている人や、これからマイコンの学習が必要となってしまった(専門分野の)学生などを対象としているため、初心者用とはいきませんが、自前のライブラリの作成を目標にしているので、これ一冊で「ガッツリ」と使い方を学ぶことができます。

全ての内容はここでは紹介しきれないので、詳細は以下のAmazonページをご覧ください。目次だけでも圧巻の内容です。

Pico/Pico W関連のおすすめ本

RaspberryPi Pico / Pico W関連のおすすめ本を独断と偏見で3つ選んでみました。Picoやるならとりあえずこれ買っとけ的な本や、電子工作全般で使える本などを厳選しています。

Lチカの次は何をすればいい?

セットアップとLチカができたら、次のステップには「I2C通信」がおすすめです。I2C通信を使えば、温度センサ・CO2センサ・小型の液晶など、いろいろな機器が利用できるようになります。興味のある方は以下の記事をご覧ください。

質問・要望 大歓迎です

「こんな解説記事作って」「こんなことがしたいけど、〇〇で困ってる」など、コメント欄で教えてください。 質問・要望に、中の人ができる限り対応します。

使えたよ・設定できたよの一言コメントも大歓迎。気軽に足跡を残してみてください。記事を紹介したい方はブログ、SNSにバシバシ貼ってもらってOKです。

初めまして。

最近ラズベリーパイpicoを購入したのですが、使用しているパソコンが古く、Windows7を使用していると記事通りのエラーが出てしまい、参考にさせて頂いた次第です。

Microtipのサイトまでは飛んだのですが、どこからどれをダウンロードすればよろしいのでしょうか?

よろしくお願い致します。

ロイさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。

せっかく購入したのに、使えないのはつらいですよね。

記事を更新して、ダウンロード場所などの詳細を追加しました。

画像等を参考に再度ダウンロードを試してみてください。

他にも分からないところがあったら、お気軽にコメントで教えてください。

私で分かる範囲であれば対応します。

初めまして。

今更ではありますが、Windows7でラズベリーパイpicoを使いたく、このページにたどり着きました。

ドライバのダウンロードページに進んだのですが、すでにドライバがない様子。

他にダウンロードできる方法はないでしょうか。

けじゅまさん、こんにちは。

コメントありがとうございます。ドライバのリンク切れ(非公開化)すみません。

フォーラムに「Zading」というソフト(USBドライバを簡単に入れらえるツール)

を使う方法を見つけました。

https://github.com/raspberrypi/pico-feedback/issues/118

(英語ですが、自動翻訳で、ざっくり読めるレベルに翻訳できます)

Win7の環境がすぐに準備できず、動作確認はできていないのですが、

上記ソフトで解決できるかもしれません。

えすさん、ご連絡ありがとうございます。

一時的にネットワークにつなぐ必要はありましたが、Win7で認識させることができました。

ありがとうございます。

けじゅまさん

えすです。

認識成功、よかったです!

自分で動作確認できていないので心配でしたが、ほっとしました。

ご連絡ありがとうございます。記事もおいおい修正しておきます。

また何かあったら、気軽にコメントしてください。

ラズベリーパイピコはwin11

でも使えるのですか

キュアプレシャスさん

コメントありがとうございます。えすです。

Win11でも使えますよ。

以下のnote(無料)にWin11でPicoを使う方法を書いているので、

よろしければご覧ください。

https://note.com/tech_and_invest/n/nfafd2074e3df